- Home

- /

- Dati e Indicatori

- /

- Indicatori di impatto dei cambiamenti climatici

- /

- Internal Flow

Internal Flow

L’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico può essere diretto in quanto ha effetto sulle precipitazioni, che determinano il volume e la portata nei corsi d’acqua e l’umidità nel suolo, sulla temperatura, sul vento, sulla radiazione solare e sull’umidità relativa, che determinano una modifica dell’evaporazione dagli specchi liquidi e dal terreno e l’evapotraspirazione dalla vegetazione.

L’impatto può essere anche indiretto: la modifica dell’uso del suolo come conseguenza dei cambiamenti climatici ha impatto sulla trasformazione delle precipitazioni in deflusso superficiale; anche opere idrauliche, sistemazioni fluviali, prelievi di risorsa e restituzioni possono determinare una modifica del regime delle portate.

La diminuzione del volume delle precipitazioni e l’aumento della temperatura media, che produce un aumento dell’evaporazione e dell’evapotraspirazione, comportano una complessiva diminuzione della disponibilità della risorsa idrica rinnovabile.

Foto: Stefano Mariani (ISPRA). Fiumara Bonamico, ottobre 2018.

L’indicatore internal flow costituisce, secondo la definizione di OCSE/Eurostat, il volume totale del deflusso superficiale e sotterraneo generato, in condizioni naturali e in un determinato territorio, esclusivamente dalla precipitazione.

L’indicatore ha lo scopo di fornire una valutazione della quantità di risorsa idrica rinnovabile che si produce naturalmente in un determinato territorio.

Espandi tabella

| ANNO | Internal Flow |

| mm | |

| 1951 | 675,0 |

| 1952 | 375,8 |

| 1953 | 405,2 |

| 1954 | 473,3 |

| 1955 | 446,6 |

| 1956 | 458,6 |

| 1957 | 484,4 |

| 1958 | 539,3 |

| 1959 | 586,0 |

| 1960 | 762,2 |

| 1961 | 416,4 |

| 1962 | 467,1 |

| 1963 | 608,0 |

| 1964 | 515,0 |

| 1965 | 492,5 |

| 1966 | 548,5 |

| 1967 | 338,4 |

| 1968 | 464,1 |

| 1969 | 480,2 |

| 1970 | 377,7 |

| 1971 | 446,2 |

| 1972 | 587,1 |

| 1973 | 421,0 |

| 1974 | 412,9 |

| 1975 | 446,4 |

| 1976 | 636,7 |

| 1977 | 452,7 |

| 1978 | 590,9 |

| 1979 | 624,1 |

| 1980 | 530,9 |

| 1981 | 358,7 |

| 1982 | 431,8 |

| 1983 | 317,5 |

| 1984 | 576,4 |

| 1985 | 393,2 |

| 1986 | 415,5 |

| 1987 | 460,5 |

| 1988 | 327,4 |

| 1989 | 249,4 |

| 1990 | 355,9 |

| 1991 | 417,4 |

| 1992 | 405,5 |

| 1993 | 415,3 |

| 1994 | 360,7 |

| 1995 | 376,1 |

| 1996 | 649,0 |

| 1997 | 365,0 |

| 1998 | 346,6 |

| 1999 | 427,7 |

| 2000 | 443,7 |

| 2001 | 332,3 |

| 2002 | 468,5 |

| 2003 | 370,1 |

| 2004 | 500,7 |

| 2005 | 417,1 |

| 2006 | 286,0 |

| 2007 | 263,1 |

| 2008 | 534,8 |

| 2009 | 581,2 |

| 2010 | 694,0 |

| 2011 | 362,1 |

| 2012 | 432,2 |

| 2013 | 630,3 |

| 2014 | 642,3 |

| 2015 | 367,1 |

| 2016 | 403,4 |

| 2017 | 305,7 |

| 2018 | 543,1 |

| 2019 | 546,8 |

| 2020 | 370,2 |

| 2021 | 464,8 |

| 2022 | 221,7 |

| 2023 | 372,2 |

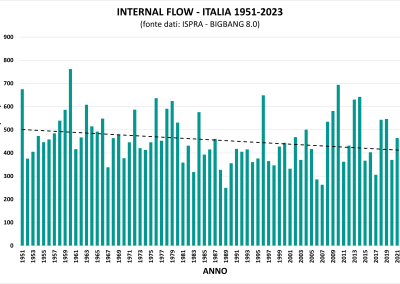

La serie storica dell’indicatore presenta un trend decrescente (Fig.1), che risulta statisticamente significativo sulla base del test di Mann-Kendall, effettuato con il tool ANÁBASI sviluppato dall’ISPRA. Pertanto, allo stato attuale si può attribuire, a scala nazionale, un’influenza del cambiamento climatico sull’internal flow, ossia sulla disponibilità di risorsa idrica rinnovabile.

Contatti:

Giovanni Braca – ISPRA giovanni.braca@isprambiente.it

La media dell’internal flow relativa all’ultimo trentennio climatologico 1991–2020 è di 441,9 mm, che risulta inferiore sia alla media del trentennio precedente 1961–1990 (458,1 mm), sia alla media di lungo periodo 1951–2023 (456,1 mm). Nel 2023, l’indicatore valutato a livello nazionale è di 372,2 mm, corrispondenti a un volume di 112,4 miliardi di metri cubi, che indica una riduzione della disponibilità di risorsa idrica rinnovabile del 18,4% rispetto alla media di lungo periodo e del 15,8% rispetto al 1991–2020. Nel 2023, nonostante registri un miglioramento della disponibilità di risorsa idrica rispetto al 2022 (anno di minimo storico, con un valore di 221,7 mm), si conferma il trend decrescente degli ultimi anni, riconducibile agli effetti dei cambiamenti climatici.

- Fonte e accessibilità dei dati di base: Elaborazioni ISPRA su dati pluviometrici e di temperatura raccolti dagli uffici regionali e delle province autonome responsabili del monitoraggio idro-meteorologico e dal soppresso SIMN.

- Unità di misura: mm

- Copertura spaziale: Nazionale

- Copertura temporale: 1951-2023

- Periodicità di aggiornamento: Annuale

La stima dell’indicatore è effettuata mediante il modello di bilancio idrologico a scala mensile sviluppato dall’ISPRA, denominato BIGBANG – “Bilancio Idrologico Gis BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare”, versione 7.0, che lo valuta come differenza tra gli afflussi, derivati dall’interpolazione spaziale di dati puntuali, e l’evapotraspirazione reale, ottenuta dal bilancio idrologico del suolo con il metodo di Thornthwaite e Mather.

L’indicatore è calcolato a partire dalle valutazione mensili su una griglia regolare di risoluzione 1 km che ricopre l’intero territorio nazionale, con aggregazione alla scala annuale.

Gli scenari futuri prospettano per l’Italia una complessiva riduzione del volume delle precipitazioni annue e un aumento della temperatura media, che dovrebbero riflettersi in una complessiva riduzione del volume associato all’internal flow annuo, ossia in una riduzione della differenza media annua tra afflusso liquido al suolo (costituito dall’aliquota delle precipitazioni che avvengono in forma liquida a cui si aggiunge lo scioglimento nivale) ed evapotraspirazione reale. In linea con tale previsione, nel 2023 si conferma per l’Italia il trend negativo sulla disponibilità naturale di risorsa idrica registrato da diversi anni, sebbene in ripresa rispetto al 2022, anno in cui si è registrato il record negativo di disponibilità di risorsa idrica, dal 1951 ad oggi.

Proiezioni future, dal breve al lungo termine, mostrano una possibile riduzione della disponibilità della risorsa idrica naturale rinnovabile sull’intero territorio nazionale: da un minimo di riduzione dell’ordine del 10% al 2030, anche con un approccio di mitigazione aggressivo, a un massimo dell’ordine 40% (con punte anche maggiori del 90% per alcune aree del sud Italia) al 2100, qualora si mantenesse invariata l’attuale situazione di emissioni di gas serra.