- Home

- /

- Dati e Indicatori

- /

- Indicatori di impatto dei cambiamenti climatici

- /

- Indice di run off

Indice di Runoff

L’impatto dei cambiamenti climatici sul ciclo idrologico può essere diretto in quanto ha effetto sulle precipitazioni, che determinano il volume e la portata nei corsi d’acqua e l’umidità nel suolo, sulla temperatura, sul vento, sulla radiazione solare e sull’umidità relativa, che determinano una modifica dell’evaporazione dagli specchi liquidi e dal terreno e l’evapotraspirazione dalla vegetazione.

L’impatto può essere anche indiretto: la modifica dell’uso del suolo come conseguenza dei cambiamenti climatici ha impatto sulla trasformazione delle precipitazioni in deflusso superficiale; anche opere idrauliche, sistemazioni fluviali, prelievi di risorsa e restituzioni possono determinare una modifica del regime delle portate.

Foto: ARPACAL – Vibo Valentia, luglio 2006

Tali impatti determinano un aumento delle portate massime e quindi un incremento della pericolosità e del rischio di inondazione, una riduzione dell’infiltrazione e una diminuzione della disponibilità della risorsa idrica.

Sebbene la relazione causa-effetto sia molto complessa, la variazione dell’uso del suolo gioca un ruolo importante nella variazione del ruscellamento; in particolar modo in piccoli bacini e in aree molto urbanizzate e antropizzate le modifiche del ciclo idrologico possono essere conseguenza della combinazione di fattori climatici e di fattori antropici.

L’indicatore valuta il rapporto tra il volume annuo del ruscellamento superficiale, ossia l’aliquota delle precipitazioni che si trasforma direttamente in deflusso, e il volume annuo di precipitazione, ragguagliato al territorio nazionale.

L’indicatore ha lo scopo di fornire una valutazione della quantità di acqua che si trasforma in deflusso superficiale rispetto al totale delle precipitazioni e di valutare il suo trend in relazione ai cambiamenti climatici.

Espandi tabella

| ANNO | Precipitazione totale | Runoff | Indice di Runoff |

| mm | mm | % | |

| 1951 | 1224,6 | 343,8 | 28,07 |

| 1952 | 856,5 | 191,8 | 22,39 |

| 1953 | 944,2 | 210,6 | 22,30 |

| 1954 | 958,7 | 241,7 | 25,21 |

| 1955 | 936,3 | 225,2 | 24,05 |

| 1956 | 901,6 | 231,6 | 25,69 |

| 1957 | 989,0 | 251,7 | 25,45 |

| 1958 | 1003,5 | 269,6 | 26,87 |

| 1959 | 1160,4 | 300,6 | 25,90 |

| 1960 | 1274,0 | 381,1 | 29,91 |

| 1961 | 870,4 | 218,0 | 25,05 |

| 1962 | 899,5 | 236,8 | 26,33 |

| 1963 | 1147,3 | 309,5 | 26,98 |

| 1964 | 1025,0 | 266,4 | 25,99 |

| 1965 | 962,3 | 254,0 | 26,40 |

| 1966 | 1077,8 | 275,4 | 25,55 |

| 1967 | 803,8 | 176,5 | 21,96 |

| 1968 | 987,5 | 239,6 | 24,26 |

| 1969 | 990,0 | 254,0 | 25,66 |

| 1970 | 821,2 | 197,1 | 24,00 |

| 1971 | 891,3 | 228,0 | 25,58 |

| 1972 | 1107,7 | 304,2 | 27,46 |

| 1973 | 904,5 | 232,5 | 25,70 |

| 1974 | 874,0 | 215,2 | 24,62 |

| 1975 | 959,7 | 223,7 | 23,31 |

| 1976 | 1176,0 | 326,9 | 27,80 |

| 1977 | 947,5 | 245,8 | 25,94 |

| 1978 | 1047,7 | 298,3 | 28,47 |

| 1979 | 1121,2 | 318,9 | 28,44 |

| 1980 | 957,3 | 279,5 | 29,20 |

| 1981 | 858,7 | 194,8 | 22,69 |

| 1982 | 914,3 | 223,7 | 24,47 |

| 1983 | 785,3 | 177,1 | 22,55 |

| 1984 | 1052,6 | 294,7 | 28,00 |

| 1985 | 800,4 | 218,1 | 27,25 |

| 1986 | 891,0 | 225,5 | 25,31 |

| 1987 | 915,3 | 229,8 | 25,11 |

| 1988 | 805,5 | 182,5 | 22,66 |

| 1989 | 772,9 | 135,4 | 17,52 |

| 1990 | 833,8 | 177,4 | 21,28 |

| 1991 | 872,3 | 225,9 | 25,90 |

| 1992 | 919,4 | 217,8 | 23,69 |

| 1993 | 867,7 | 216,9 | 25,00 |

| 1994 | 849,3 | 207,1 | 24,38 |

| 1995 | 893,4 | 196,0 | 21,94 |

| 1996 | 1165,5 | 337,8 | 28,98 |

| 1997 | 833,5 | 198,5 | 23,82 |

| 1998 | 820,7 | 187,5 | 22,85 |

| 1999 | 942,0 | 226,0 | 23,99 |

| 2000 | 939,3 | 238,0 | 25,34 |

| 2001 | 757,7 | 190,5 | 25,14 |

| 2002 | 1072,5 | 243,1 | 22,67 |

| 2003 | 816,6 | 202,2 | 24,76 |

| 2004 | 987,6 | 267,8 | 27,12 |

| 2005 | 912,0 | 229,0 | 25,11 |

| 2006 | 785,3 | 172,6 | 21,98 |

| 2007 | 751,9 | 144,1 | 19,16 |

| 2008 | 1051,7 | 274,2 | 26,07 |

| 2009 | 1081,8 | 313,1 | 28,94 |

| 2010 | 1231,2 | 365,3 | 29,67 |

| 2011 | 825,1 | 207,8 | 25,18 |

| 2012 | 929,0 | 223,9 | 24,10 |

| 2013 | 1138,6 | 336,7 | 29,57 |

| 2014 | 1202,5 | 345,5 | 28,73 |

| 2015 | 877,5 | 222,4 | 25,34 |

| 2016 | 955,2 | 215,9 | 22,60 |

| 2017 | 757,5 | 167,5 | 22,11 |

| 2018 | 1104,7 | 294,9 | 26,70 |

| 2019 | 1079,3 | 296,1 | 27,43 |

| 2020 | 910,4 | 205,6 | 22,58 |

| 2021 | 890,9 | 249,8 | 28,04 |

| 2022 | 719,1 | 133,2 | 18,52 |

| 2023 | 923,8 | 218,8 | 23,68 |

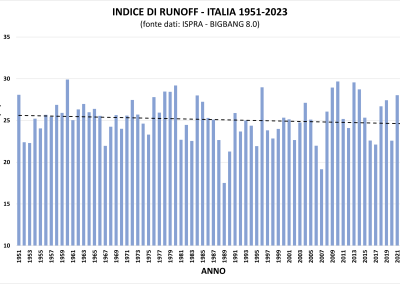

La serie storica dell’indicatore presenta un leggero trend decrescente (Fig.1), sebbene non statisticamente significativo sulla base del test di Mann-Kendall, effettuato con il tool ANÁBASI sviluppato dall’ISPRA.

Pertanto, allo stato attuale, sebbene il 2023 continui a registrare un valore dell’indicatore inferiore alla media di lungo periodo, non si rileva a scala nazionale una evidente influenza del cambiamento climatico sull’indice di runoff. Ciò non esclude che possano esserci variazioni significative a livello locale dovute ai cambiamenti climatici e/o all’artificializzazione del suolo.

Contatti:

Giovanni Braca – ISPRA giovanni.braca@isprambiente.it

La media dell’indice di runoff nell’ultimo trentennio climatologico 1991–2020 (25,0%) risulta di poco inferiore sia alla media del trentennio precedente 1961–1990 (25,2%) che a quella di lungo periodo 1951–2023 (25,1%). Nel 2023 il valore di 23,7% dell’indice di runoff conferma il trend negativo osservato sul lungo periodo, ma con uno scarto inferiore rispetto al 2022 (18,5%). Il trend negativo rilevato a livello nazionale non è però statisticamente significativo. Ciò non esclude che variazioni significative possano riscontrarsi a livello locale per effetto dei cambiamenti climatici e/o dell’artificializzazione del suolo.

- Fonte e accessibilità dei dati di base: Elaborazioni ISPRA su dati pluviometrici e di temperatura raccolti dagli uffici regionali e delle province autonome responsabili del monitoraggio idro-meteorologico e dal soppresso SIMN.

- Unità di misura: mm

- Copertura spaziale: Nazionale

- Copertura temporale: 1951-2023

- Periodicità di aggiornamento: Annuale

L’indicatore è costruito a partire dalle stime mensili del modello nazionale di bilancio idrologico sviluppato dall’ISPRA, denominato BIGBANG – Bilancio Idrologico Gis BAsed a scala Nazionale su Griglia regolare, versione 7.0.

BIGBANG valuta il ruscellamento come termine del bilancio idrologico del suolo con il metodo di Thornthwaite e Mather e la precipitazione come interpolazione spaziale di dati puntuali.

L’indicatore è calcolato a partire dalla valutazione mensile del runoff e della precipitazione su una griglia regolare di risoluzione 1 km che ricopre l’intero territorio nazionale, con aggregazione alla scala annuale. La valutazione dell’indicatore è effettuata considerando l’effetto della variabilità dell’impermeabilizzazione dei suoli.

Gli scenari futuri delineano per l’Italia una complessiva riduzione del volume delle precipitazioni annue, che dovrebbe quindi riflettersi in una complessiva riduzione del volume di ruscellamento annuo.

Al contempo, gli stessi scenari futuri delineano anche un aumento dell’intensità delle precipitazioni, che dovrebbe tradursi in un incremento dell’aliquota delle precipitazioni che si trasforma in ruscellamento e in una riduzione della frazione dell’afflusso che si infiltra. Quest’ultimo effetto potrebbe essere ulteriormente amplificato dal consumo di suolo che comporta una sua parziale o totale impermeabilizzazione. Tale effetto è molto più sentito nei piccoli bacini montani.

L’impatto complessivo potrebbe indurre una riduzione della ricarica degli acquiferi, con conseguente depauperamento della risorsa idrica sotterranea, una riduzione delle portate di magra, un aumento delle portate di piena nei corsi d’acqua e un aumento dell’erosione del suolo, con conseguente incremento del rischio idraulico (alluvioni) e geologico (frane).