- Home

- /

- Dati e Indicatori

- /

- Indicatori di impatto dei cambiamenti climatici

- /

- Deficit traspirativo

Deficit traspirativo (Emilia-Romagna)

L’aumento della temperatura terrestre determina una maggiore domanda evapotraspirativa dell’atmosfera, con conseguente maggior evaporazione dal suolo e maggior traspirazione da parte delle piante. La concomitante riduzione delle precipitazioni totali, estive in particolare, o comunque la ridistribuzione degli apporti meteorici, determina una tendenza complessiva alla riduzione del bilancio idroclimatico e alla diminuzione del contenuto idrico dei suoli.

Nonostante le incertezze legate ai numerosi fattori in gioco e alla loro interazione, numerosi studi concordano sul fatto che i cambiamenti climatici siano associati a un maggior rischio di siccità agricola. Per garantire un’adeguata produzione agricola, le colture irrigue necessitano quindi di maggiori apporti, aumentando così anche la competitività con altri settori (es. aree urbane, industria, turismo).

Foto: Couleur

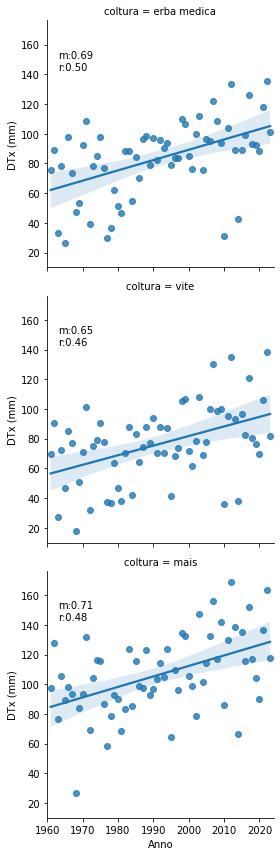

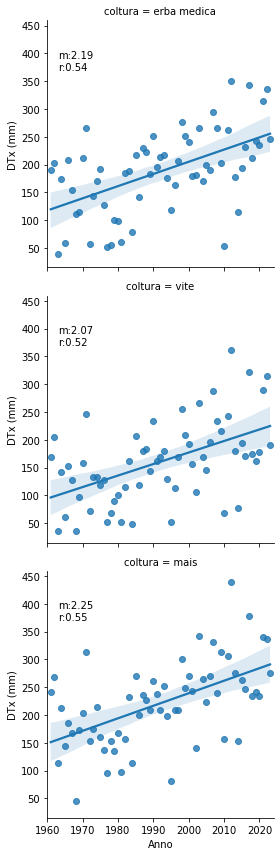

L’indicatore esprime il valore massimo annuale del deficit traspirativo cumulato (su 30 e 90 giorni), calcolato su alcune colture agricole rappresentative per l’Emilia-Romagna (erba medica, mais, vite), per condizioni pedologiche tipiche. Il deficit traspirativo è la differenza tra traspirazione massima e traspirazione effettiva, calcolate tramite il modello di bilancio idrico Criteria.

Lo scopo dell’indicatore è di quantificare l’impatto dei cambiamenti climatici osservati sulla siccità in agricoltura, intesa come una carenza continuativa di rifornimento idrico per le colture agricole che, unita ad un livello elevato di domanda evaporativa atmosferica, induce una carenza idrica nel terreno. Questa a sua volta provoca nella pianta la contrazione dei pori o stomi fogliari, e come conseguenza si può avere una riduzione dell’assimilazione fotosintetica e una perdita produttiva.

Le limitazioni dell’indicatore sono legate all’incertezza del calcolo modellistico e alla qualità dell’informazione (v. sopra). In particolare, non si tiene conto dell’effetto della concentrazione della CO2 in aria sull’apertura stomatica. Non si è considerato l’apporto idrico da falda superficiale, che nel caso della pianura emiliano-romagnola ha un contributo non trascurabile.

Tutte le tendenze indicano un aumento statisticamente significativo del valore massimo annuale del deficit traspirativo cumulato negli ultimi 63 anni (1961-2023), ad indicare un incremento della siccità agricola, a breve (30 giorni) e medio termine (90 giorni). Gli incrementi sono di circa 7 mm/decennio sui 30 giorni, e di circa 20 mm/decennio sui 90 giorni. Il mais appare come la coltura con incrementi di deficit più alti, la vite quella con gli incrementi minori.

Contatti:

Gabriele Antolini – ARPAE Emilia-Romagna gantolini@arpae.it

Negli ultimi 63 anni il rischio di siccità in agricoltura in Emilia-Romagna è in aumento, per le colture prese in esame (mais, erba medica, vite). Il deficit traspirativo è in aumento sia sul breve periodo (30 giorni) sia sul medio periodo (90 giorni). Gli incrementi più elevati nei deficit cumulati massimi risultano per il mais.

- Fonte e accessibilità dei dati di base: I dati, di proprietà di Arpae Emilia-Romagna, non sono attualmente pubblicati.

- Unità di misura: millimetri (mm)

- Copertura spaziale: Regionale

- Copertura temporale: 1961-2023

- Periodicità dell’aggiornamento: Giornaliero

Il metodo consiste nell’applicazione del modello di bilancio idrico Criteria, usando come input la media spaziale per l’area di pianura dei dati meteorologici del dataset Eraclito (https://dati.arpae.it/dataset/erg5-eraclito), un suolo rappresentativo di pianura (SMB2), i cui dati sono desunti dal catalogo del Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/cartografia/webgis-banchedati/webgis-suoli), e simulando mais, erba medica, vite.

L’IPCC ritiene con grado di affidabilità media che l’area mediterranea subirà un incremento del rischio di siccità anche con un aumento di 1,5 °C. Nel caso di scenari emissivi medi o alti, il riscaldamento globale provocherà stress da caldo, amplificando il deficit idrico, a prescindere dall’incertezza nella proiezione delle precipitazioni. Questo provocherà siccità più intense, più diffuse, più rapide nel manifestarsi, e più durature, aumentando così anche la propensione di alcune aree a diventare più aride.