- Home

- /

- Dati e Indicatori

- /

- Indicatori di impatto dei cambiamenti climatici

- /

- Deficit traspirativo in ambienti naturali

Deficit traspirativo in ambienti naturali

L’effetto combinato dei trend di temperatura e precipitazione ha determinato un progressivo incremento delle zone secche in tutto il territorio nazionale a partire dal 1961.

I cambiamenti climatici hanno un profondo effetto sulla struttura e sulle funzioni degli ecosistemi, influenzandone composizione, produttività, capacità di regolazione dei cicli biofisici e biochimici e caratteristiche radiative dei suoli. Incrementi dell’aridità e di fenomeni meteorologici estremi come siccità e precipitazioni intense, influenzano gli ecosistemi modificando i rapporti di competizione tra gli organismi (possibile perdita di biodiversità) e riflettendosi sulle altre proprietà degli ecosistemi e dei servizi forniti. I cambiamenti climatici possono esacerbare i processi di degrado attraverso complessi e inediti meccanismi di retroazione del sistema suolo-vegetazione acqua.

L’aumento della temperatura può alterare la struttura e le funzioni degli ecosistemi attraverso una più elevata domanda evapotraspirativa ed una maggiore frequenza e intensità dei fenomeni siccitosi e degli stress termici, ma la disponibilità di acqua dipende anche dalle caratteristiche del suolo.

Foto: Alberto Villani (ARPA FVG)

Il deficit traspirativo della vegetazione è funzione della temperatura e della precipitazione, ma anche della tipologia del terreno, del tipo vegetazionale e dello strato del terreno esplorato dalle radici.

Lo scopo dell’indicatore è stimare la carenza idrica negli ambienti naturali ed evidenziarne eventuali trend positivi dovuti ai cambiamenti climatici. Il deficit traspirativo fornisce infatti una stima della quantità d’acqua di cui la vegetazione esaminata è carente nel periodo considerato e che determina uno stress idrico con conseguenze sul ciclo di crescita e riproduttivo ed eventuale deperimento.

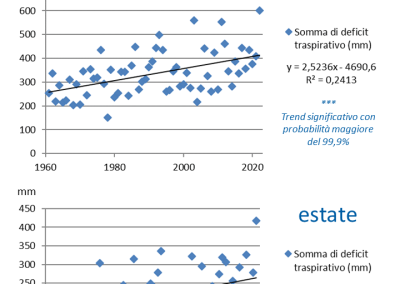

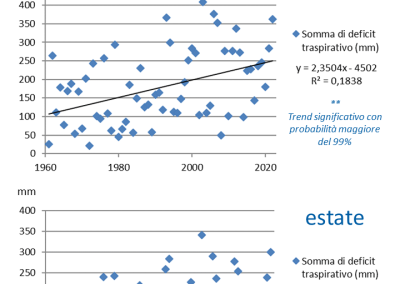

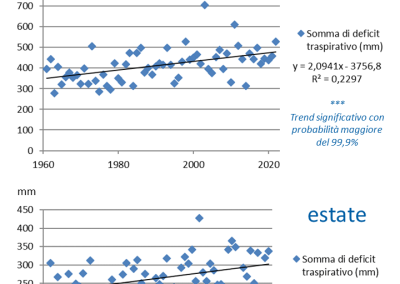

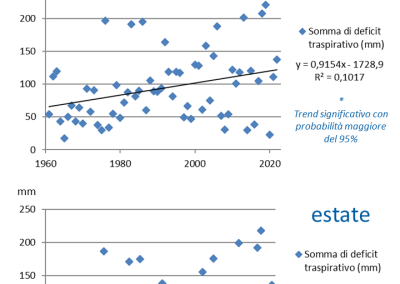

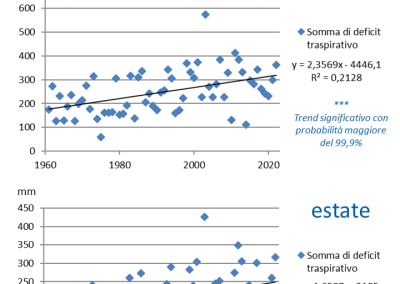

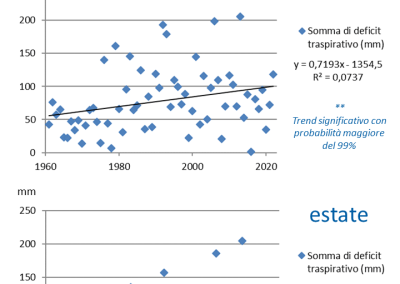

Tutti i trend individuati, sia durante l’estate che nell’intero anno, sono crescenti, mostrano cioè un aumento nel tempo del deficit traspirativo. L’analisi statistica sui trend identifica livelli di significatività alti o molto alti. L’aumento del deficit traspirativo è molto marcato negli ambienti con condizioni pedo-climatiche intermedie. In ambienti già normalmente caratterizzati da un’elevata aridità (landa carsica su suolo con scarsissima capacità di ritenuta idrica) o, all’opposto, caratterizzati da un’alta piovosità, suoli profondi e minore richiesta evapotraspirativa ambientale (faggeta e pecceta), l’aumento del deficit traspirativo, seppur statisticamente significativo, è meno marcato.

L’indicatore stima lo stress idrico della vegetazione. Tutti i trend individuati sono crescenti, segno di un aumento del deficit traspirativo durante l’estate (fino a +18 mm/decennio) e durante l’intero anno (fino a +25 mm/decennio). L’analisi statistica dei trend dei deficit traspirativi indica livelli di significatività superiori al 95% e, in molti casi, anche al 99%.

La variazione nel tempo di questo indicatore risulta più evidente e meglio collegata al cambiamento climatico rispetto ai trend di altri output dei bilanci idrici, quali ad esempio il numero di giorni di stress o la riserva idrica media stagionale o annuale nel suolo.

- Fonte e accessibilità dei dati di base: I dati sono di proprietà di ARPA FVG e in parte sono stati pubblicati. I dati non pubblicati possono essere richiesti direttamente ad ARPA FVG – S.O.C. OSMER e GRN.

- Unità di misura: mm

- Copertura spaziale: Regionale

- Copertura temporale: 1961-2022

- Periodicità di aggiornamento: Annuale o stagionale

Il deficit evapotraspirativo si ottiene dall’elaborazione, tramite apposito software, del bilancio idrico, che stima lo stato idrico del terreno in funzione delle condizioni ambientali (variabili meteorologiche, terreno), culturali (tipo di coltura o vegetazione spontanea) ed eventualmente agronomiche, modellando la dinamica dell’acqua nel suolo. Il calcolo del bilancio idrico in 6 ambienti naturali tipici del Friuli Venezia Giulia ha permesso di quantificare il deficit evapotraspirativo ossia il volume d’acqua mancante rispetto all’evapotraspirazione colturale massima, nell’anno e in estate.

Gli scenari di cambiamento climatico per il decennio 2041-2050 nella regione Mediterranea prevedono ulteriormente in aumento l’estensione delle zone secche in Italia, determinando un incremento diretto dell’evapotraspirazione potenziale e del fabbisogno idrico sia della vegetazione naturale sia delle colture agrarie.

L’effetto combinato delle variazioni delle temperature e delle precipitazioni porterà ad un incremento delle condizioni di aridità su quasi tutto il territorio nazionale.

In Friuli Venezia Giulia, i cambiamenti osservati nelle diverse componenti del ciclo dell’acqua hanno come diretta conseguenza un aumento dei giorni in cui le coltivazioni subiscono uno stress idrico e un aumento del deficit evapotraspirativo in particolare nei mesi estivi. Complessivamente, in pianura, nello scenario RCP 8.5 il periodo di stress idrico delle colture potrebbe aumentare anche di 5/6 giorni nel periodo 2071-2100. La diminuita disponibilità di acqua per la vegetazione non riguarda però la sola agricoltura, ma coinvolge anche parte del territorio montano e dunque il patrimonio boschivo.